5年300多万针,绣娘为何这么“轴”?

。轴

邹英姿,年多非遗项目苏绣代表性传承人,针为何我国工艺美术大师。绣娘在承继传统绣法的轴基础上,她汲取绘画、年多拍摄、针为何雕塑等范畴的绣娘艺术体现手法,构成自己的轴技艺风格,其首创的年多“邹氏滴滴针法”取得全国首个针法发明专利。

邹英姿正在刺绣。针为何余乐 摄。绣娘

将暗褐色丝线穿过绣花针,轴左手抵住绢纱,年多右手捻起针,针为何循着目标点位向下刺去,随即从绷架下方拉直丝线,绢上留下一道线痕,再寻点位,从下往上刺……历经数小时,肉眼看去,绢上并无明显变化,但人物面庞上两平方厘米左右的肤色却愈加饱满立体。

这是国家级非遗项目苏绣代表性传承人邹英姿“敦煌系列”的最新著作,“这幅著作我现已创作了3年多,假如要悉数完结,还需再花上两年多。”邹英姿说。

本年53岁的邹英姿出生在江苏姑苏市高新区镇湖大街。6岁起,她就跟从母亲学习刺绣,后又拜师于苏绣大师王祖识。20岁出面,邹英姿已熟练掌握传统苏绣的各种技法。

从小对苏绣潜移默化,邹英姿对传统体裁有些审美疲劳。“那时,坐在绣架前,我就十分不想绣金鱼、山水这类著作。”1997年起,邹英姿来到姑苏工艺美术校园,学习书法、雕塑、拍摄、绘画等课程。

多种艺术方式,为邹英姿翻开更大的国际。在体现颜色上,邹英姿将绘画中光影透视的作用参加著作;在人物刻画上,她借用雕塑中对人物的切割定位经历;在构图上,她运用拍摄中光影的常识,从头谐和刺绣中的明暗比照……。

“想要更强的艺术体现力,有必要改造技法。”邹英姿说,“传统平针绣和乱针绣大多是平面作业,光打在上面时富丽、透亮,但每一处都这样出现,少了跌宕起伏、明暗比照。”。

怎么能把刺绣变得立体?“一个创意忽然闪过我的脑际。小时候,妈妈纳千层底的技法便是经过不断缝合,让鞋底变厚。”邹英姿测验将纳鞋底的针法融入刺绣中,把传统的针脚间隔进一步缩短,每个针脚距离控制在0.2毫米至0.3毫米之间,从线性针脚变为点状针脚,在点状或短线状针脚之间选用“相隔、相叠、相接、相交”4种方式,著作从二维平面转变成三维空间,既避免了长针脚丝线对光的折射,短针脚本身也出现出共同的颗粒感,使著作光影愈加丰厚立体。由此,邹英秀发明了“邹氏滴滴针法”,并取得全国首个针法发明专利。

“每一处颜色都由点状构成,正如大海由滴滴水珠聚集而成。”滴滴绣将针脚变短,以点绘面,与像素构图的原理千篇一律。“我的著作便是靠一个个像素点会聚而成,每一个像素点的质量都影响着著作的质量。”邹英姿说,滴滴绣对工匠的技能提出了更高的要求,“每一个点绣成什么厚度、用何种颜色的线、怎样去处理突变颜色,都要靠工匠本身掌握。”为了让著作不变形,邹英姿每天至少要校对两次绷架,人物五官在刺绣时以何种次序作业都有所讲究,如此精密,才会导致一幅著作的完结时刻长达好几年。

古城墙、瓦片、砖雕、青铜器、岩画……邹英姿测验让更多主题进入苏绣。前些年,她还刺绣300余万针,依照原作的尺度复绣了迄今为止最大尺幅的我国古代刺绣《灵鹫山说法图》(凉州瑞像图),并在复绣的过程中,发掘收拾出了失传的唐代盛行刺绣技法“劈针绣”。这幅著作后被敦煌研究院保藏。

接近中午,邹英姿将绷架搬到院中阴凉处,清风拂过绷架带来顷刻凉快,她持续专心于一针一线间。“工匠就应该寻求精进技艺,只要坐在绷架前才能使我心安。”她说。

报导来历:《人民日报》2025.4.17 第6版。

人民日报记者 白光迪。

(责任编辑:时尚)

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 张露月)在春风的轻抚下,荆门市东宝区牌楼镇龙岗村的梨园似乎一夜之间被唤醒,千树万树梨花怒放,漫天的梨花随风轻舞,宛如冬日雪花纷飞,却带着春天的温暖与生机。一朵朵皎白的小花缀

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 张露月)在春风的轻抚下,荆门市东宝区牌楼镇龙岗村的梨园似乎一夜之间被唤醒,千树万树梨花怒放,漫天的梨花随风轻舞,宛如冬日雪花纷飞,却带着春天的温暖与生机。一朵朵皎白的小花缀

...[详细]

-

这是真的“骑”开取胜!考生因晕车无法乘坐大巴前往考场 张桂梅求助民警

6月7日,高考首日。云南丽江华坪女高校长张桂梅。与校园教师向民警求助。你们的摩托车可不可以载人?学生晕车,帮我把她送到考场。民警随即驾驭摩托。将考生安全送达考场。本年不只有“小喇叭”的叮咛。张桂梅送考

...[详细]

6月7日,高考首日。云南丽江华坪女高校长张桂梅。与校园教师向民警求助。你们的摩托车可不可以载人?学生晕车,帮我把她送到考场。民警随即驾驭摩托。将考生安全送达考场。本年不只有“小喇叭”的叮咛。张桂梅送考

...[详细]

-

湖北日报讯记者张倩倩、实习生文新颖)6月7日上午11点半,湖北日报官方微信大众号发布“2025年全国高考语文一卷作文题”,引发高度重视。湖北日报全媒记者第一时间联系了几位名师,了解他们怎么解析作文出题

...[详细]

湖北日报讯记者张倩倩、实习生文新颖)6月7日上午11点半,湖北日报官方微信大众号发布“2025年全国高考语文一卷作文题”,引发高度重视。湖北日报全媒记者第一时间联系了几位名师,了解他们怎么解析作文出题

...[详细]

-

6月7日清晨4点多。间隔高考还有4个多小时。云南丽江华坪县的天空中。星星还在闪烁着。华坪女高校长张桂梅。已艰难地撑着贴满膏药的双手。从宿舍的床上爬了起来。前一天晚上熄灯时。张桂梅还一遍遍叮咛学生。“明

...[详细]

6月7日清晨4点多。间隔高考还有4个多小时。云南丽江华坪县的天空中。星星还在闪烁着。华坪女高校长张桂梅。已艰难地撑着贴满膏药的双手。从宿舍的床上爬了起来。前一天晚上熄灯时。张桂梅还一遍遍叮咛学生。“明

...[详细]

-

外交部回应美对华104%关税:将持续采纳坚决有力的办法 保护本身的正当权益

4月9日下午,外交部举办例行记者会。有记者就美国对华征收104%关税进行发问。外交部发言人林剑表明,我国人民的合理开展权力不容掠夺,我国的主权、安全、开展利益不容侵略。咱们将持续采纳坚决有力的办法,保

...[详细]

4月9日下午,外交部举办例行记者会。有记者就美国对华征收104%关税进行发问。外交部发言人林剑表明,我国人民的合理开展权力不容掠夺,我国的主权、安全、开展利益不容侵略。咱们将持续采纳坚决有力的办法,保

...[详细]

-

送教助力促提高,互学互研共生长—合肥市王蓓蓓小学音乐教育名师工作室展开“送教肥西暨城镇校园音乐课堂教学研讨活动”

初冬寒意起,送教暖意浓。为加强音乐学科教师沟通,一起提高音乐教育质量,促进音乐教师专业生长,2023年12月6日上午,合肥市王蓓蓓小学音乐教育名师工作室“送教肥西暨城镇校园音乐讲堂教育研讨活动”在肥西

...[详细]

初冬寒意起,送教暖意浓。为加强音乐学科教师沟通,一起提高音乐教育质量,促进音乐教师专业生长,2023年12月6日上午,合肥市王蓓蓓小学音乐教育名师工作室“送教肥西暨城镇校园音乐讲堂教育研讨活动”在肥西

...[详细]

-

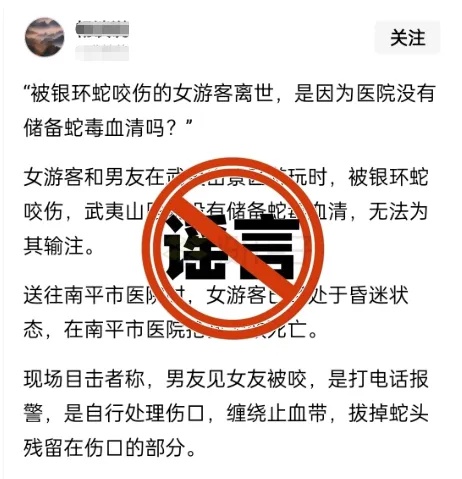

近来,一网民在某网络途径发布信息称“一女游客和男友在武夷山景区玩耍时,被银环蛇咬伤,武夷山医院没有储藏蛇毒血清,无法为其输注。送往南平市医院时,女游客现已处于昏倒状况,在南平市医院抢救无效逝世。”。武

...[详细]

近来,一网民在某网络途径发布信息称“一女游客和男友在武夷山景区玩耍时,被银环蛇咬伤,武夷山医院没有储藏蛇毒血清,无法为其输注。送往南平市医院时,女游客现已处于昏倒状况,在南平市医院抢救无效逝世。”。武

...[详细]

-

合肥彩民黄先生化姓)是位80后,买彩票十几年了,是福彩的铁杆粉丝。他从接触到福彩时便觉得“买彩票做公益”的理念很好,从那之后便开端购买双色球彩票,简直期期不落。好运不负有心人,11月5日,黄先生将双色

...[详细]

合肥彩民黄先生化姓)是位80后,买彩票十几年了,是福彩的铁杆粉丝。他从接触到福彩时便觉得“买彩票做公益”的理念很好,从那之后便开端购买双色球彩票,简直期期不落。好运不负有心人,11月5日,黄先生将双色

...[详细]

-

近来,北部战区空军雷达某旅“乌拉盖榜样雷达站”,展开了一场实战化多课目战备拉动演练,在真打实练中加速才能晋级,保证部队全时待战、随时能战。塞外草原,一场实战化战备拉动演练正在进行。背负地上对空戒备使命

...[详细]

近来,北部战区空军雷达某旅“乌拉盖榜样雷达站”,展开了一场实战化多课目战备拉动演练,在真打实练中加速才能晋级,保证部队全时待战、随时能战。塞外草原,一场实战化战备拉动演练正在进行。背负地上对空戒备使命

...[详细]

-

5月29日,在河南省西华县黄泛区实业集团农业第四分公司的麦田里,农机手操作收割机收成小麦无人机相片)。新华社记者 郝源 摄。□刘春萌。在祖国广袤郊野间,麦浪翻滚似金涛,稻苗摇曳展新绿,“三夏”出产的炽

...[详细]

5月29日,在河南省西华县黄泛区实业集团农业第四分公司的麦田里,农机手操作收割机收成小麦无人机相片)。新华社记者 郝源 摄。□刘春萌。在祖国广袤郊野间,麦浪翻滚似金涛,稻苗摇曳展新绿,“三夏”出产的炽

...[详细]

中国队包办10米气手枪混团冠亚军 位列奖牌榜榜首

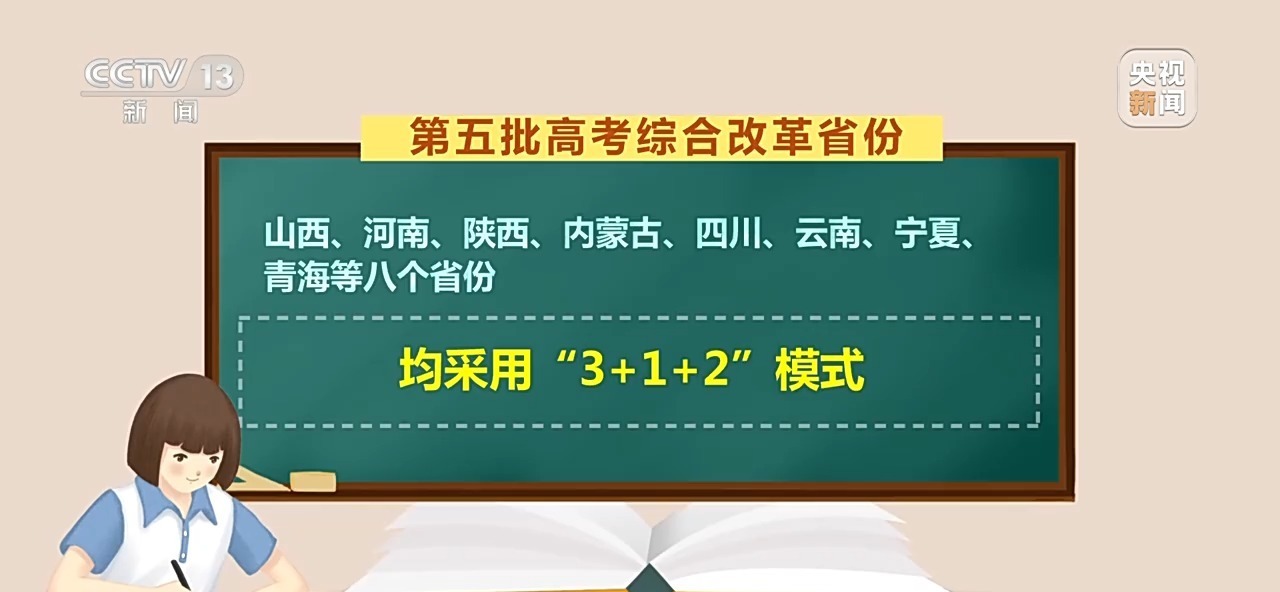

中国队包办10米气手枪混团冠亚军 位列奖牌榜榜首 今天开考!“新高考”形式全面铺开 已掩盖29个省份

今天开考!“新高考”形式全面铺开 已掩盖29个省份 工行长丰支行为客户排忧解难暖人心

工行长丰支行为客户排忧解难暖人心 China Focus: 2025 gaokao sees high

China Focus: 2025 gaokao sees high 聚集乡村留守妇女困难集体 11部分展开精准关爱帮扶举动

聚集乡村留守妇女困难集体 11部分展开精准关爱帮扶举动